完整版古代言情小说《为护窑工,我撕婚书烧出天下光》,此文从发布以来便得到了众多读者们的喜爱,可见作品质量优质,主角是陆清尘王琰吴郡,也是作者烈日炎炎的王遗风所写的,故事梗概:他靠在柴堆旁。火光映着他侧脸,轮廓分明,像一尊沉默的瓷像。风吹过河面,带来水腥与草香。“逃难时我一直带着冰魄盏。”他忽然……

章节预览

1为个窑工,我跪碎了谢家的脸面建康城的雪,下得能把人骨头冻裂。我跪在宫门前,

额头撞在青石阶上,血混着雪水,在地上开出一朵又一朵红梅。风刮得人脸生疼,

可我不能动。一动,就前功尽弃。“**!”崔嬷嬷扑过来,一把抱住我,

声音抖得不成样子,“为了个窑工断送前程?您疯了吗!”前程?我笑了一声,

喉咙干得发裂。前程是什么?是谢家嫡女的体面?是嫁给王琰、做他王家主母的命?

可若这体面要踩着别人的脊梁骨才能站稳,那我宁可不要。三日前,贡瓷大选。

陆清尘捧着那只听雨壶上场时,满堂寂静。那壶不过巴掌大,青釉温润,看起来平平无奇。

可当清水注入,竟有淅淅沥沥的雨声从壶中传出,水面浮起一行细字:裂处生光,非为完璧,

乃见真心。满座哗然。我那未婚夫王琰第一个跳出来,一把夺过听雨壶,

狠狠摔在地上:“寒门贱工,安敢用妖术惑众!”瓷片四溅,水珠飞散,像一场无声的雨。

我站在人群里,看着陆清尘蹲下身,一片一片拾起碎瓷。他没辩解,也没看王琰一眼,

只是轻轻拂去指尖的水渍,低声说:“这不是妖术,是声釉。”“你怕了。”我走上前,

直视王琰,“你怕匠人抬头,怕寒门争光。”王琰脸色铁青,指着我:“谢韫!你疯了?

”我没疯。我只是忽然明白,有些事,比体面更重要。当晚,兄长谢珫冲进我房里,

脸色比雪还冷:“立刻回府认错!陛下已下旨:陆清尘流放岭南,你禁足谢府!”岭南?

那是死地!瘴疠横行,十去九不回。我猛地起身,冲进风雪里,直奔宫门。

怀里揣着连夜写就的血疏——用簪子划破手指,一字一句写下的奏章。“臣女谢韫谨奏!

匠亦人也——”话未说完,侍卫已一拥而上。我被推搡着撞向宫阶,额头剧痛,眼前一黑。

恍惚间,我又回到那个破旧小院。陆清尘坐在窗下,指尖轻抚冰魄盏的裂痕,

阳光从瓦缝漏进来,落在他睫毛上。他说:“谢**,裂痕是光进来的地方。

”那一刻我知道——哪怕跪断双腿,我也要守住这道光。2他爹死前说,匠人跪着活,

不如站着死那年春天,母亲留下的冰魄盏摔了。不是我失手,

是府里新来的丫鬟慌慌张张端茶,脚下一滑,盏就从托盘里飞出去,砸在青砖地上,

清脆一声,裂成三片。我蹲下去捡,手指刚碰到瓷片,心就空了一块。

那盏是母亲生前最爱的器物。她走后,我把它供在闺房案头,从不让人碰。如今碎了,

像她最后一点念想也断了。府里管事说:“**别伤心,再寻一只便是。”可哪还能寻到?

那是前朝官窑孤品,世上再无第二只。我抱着碎盏,在房里坐了一整夜。天快亮时,

忽然想起一个人——陆清尘。他在城南有个破院子,专修古瓷。有人说他疯,

说他把碎瓷当命;也有人说他神,能令残器重生。我抱着碎盏,站在他院门外,

犹豫了半个时辰。门是虚掩的。我轻轻推了推,吱呀一声,惊动了他。他正低头调釉,

袖口沾着泥灰,头发乱糟糟的,像刚从窑里爬出来。见我进来,他没起身,

只抬眼看了我一眼。“能修吗?”我把盏递过去,声音有点抖。他接过,指尖轻轻抚过裂口,

像在摸一道旧伤。片刻后,他点头:“能。七日。”我没多问,转身走了。可第二天,

我又来了。第三天也是。第四天……**脆带了书,在他院里的石凳上坐下,看他干活。

他从不说话,我也沉默。他用鼠须笔蘸金漆勾画裂痕,

动作轻得像在描一幅画;我翻着《陶说》,偶尔抬头看他一眼。第七日,他把盏递还给我。

金线如脉,蜿蜒在冰魄之上,非但没掩盖裂痕,反而让它成了盏的一部分——比完好时更美。

我递上钱袋,他推回大半:“心意到了便可。”“陆先生与其他匠人不同。”我说。

他停下手中的活,沉默片刻,才道:“我爹死前说,匠人跪着活,不如站着死。”那一刻,

他眼里的光,像窑火一样烫人。贡瓷大选前夜,他烧出第一只声釉盏。注水时清鸣如磬,

我脱口而出:“此器当入贡!”他却摇头:“入贡未必是福。”我不懂。

直到他被押上流放的囚车,我才明白——是我亲手,把他推向了深渊。3天牢里,

我把母亲的香囊塞进他手里陆清尘被抓进天牢那夜,雪下得比宫门前那日还大。

我翻墙出府时,崔嬷嬷死死拽住我的袖子,眼泪直流:“**,您这是拿命去赌啊!

”我没答她,只把一件厚披风裹紧,又从枕下摸出那盏小油灯——灯罩上还刻着母亲的名字。

这是我唯一能带进天牢的东西。天牢在城西,阴冷潮湿,霉味混着血腥气,熏得人想吐。

守卫认出我是谢家**,本不肯放行,我塞了银子,又亮出谢珫的私印,

才勉强让我站在牢门外说几句话。可我不肯只站在门外。我跪下来,求他们让我进去。

不是求,是跪。像那日在宫门前一样。守卫犹豫良久,终于开了铁门。他在最里间的牢房,

靠墙坐着,衣衫破烂,满身鞭痕。一只手臂被铁链锁着,手腕磨得血肉模糊。

可他的背脊挺得笔直,像一截不肯弯的青竹。“谢**不该来。”他声音沙哑,

几乎听不出是那个曾在小院里轻声说话的人。“是我害了你。”我蹲在铁栏外,眼泪止不住,

“若我不说那句‘此器当入贡’,你不会呈壶,不会惹怒王琰,不会……”他摇头,

打断我:“是我太天真。以为凭一只壶,就能让世人看见匠人的光。”他忽然抬头看我,

目光穿过铁栏,落在我脸上,像在确认什么。“记得冰魄盏吗?”“记得。”我哽咽。

“其实它没完全修好。”他眼神深邃,声音低得像耳语,“金缮后,需以‘心火’再烧一次。

那时我说‘若心诚,器可复’,指的不仅是手艺。”我的心猛地一跳。

“心火”——那是匠人秘传的术语,指以自身信念与情感为引,入窑共烧。器若无心,

终是死物;器若有心,裂亦生光。他是在说,那只盏,之所以能重生,是因为我信他。

“陆清尘,信我吗?”我抓住铁栏,指甲掐进木头里。他没回答,只是看着我,眼神里有痛,

有疑,还有一丝微弱的希望。“信我,就活下去。”我咬牙,一字一句,

“我必让匠人抬头那天。不是靠一只壶,不是靠一个人,而是让天下人都知道——匠亦人也,

有骨有血,有光有声。”我把贴身的忍冬香囊塞进他手里——那是母亲留下的,我一直戴着。

香囊里除了忍冬干花,还缝着一小片冰魄盏的碎瓷。“以此为信。”我说,“天涯海角,

我找到你。”他攥紧香囊,指节发白,终于轻轻点头。走出天牢,雪又下了起来,落在脸上,

冰得刺骨。谢府门口,王琰等我多时。他披着狐裘,身后跟着家丁,手里捏着一张纸。

见我回来,他冷笑一声,把纸拍在门柱上:“我王家要不起你这种媳妇!”是退婚书。

我没说话,走上前,一把撕碎。纸屑在风雪中飞散,像一场无声的葬礼。我盯着他,

一字一句:“是我谢韫,看不上你王琰。”他脸色骤变,嘴唇哆嗦着,却说不出一个字。

那一刻,我知道,我和过去彻底断了。可我也知道,从今往后,我走的每一步,都得自己扛。

4我剪去青丝,法号素心陆清尘流放那日,我没去送行。不是不想,是不敢。

我怕站在人群里,看见他被铁链锁着,衣衫褴褛,像一件被丢弃的残器。

我更怕自己控制不住,冲上去拦下押解的官兵——那只会害他死得更快。

所以我躲进了栖霞山。山门清冷,松涛如诉。我跪在静玄师太面前,说要出家。她没问缘由,

只盯着我看了很久,忽然问:“你是为了躲,还是为了守?”我愣住。“若为躲,

道观不是避世之所;若为守,青丝可断,心火不熄。”她递给我一把剪刀,“你自己选。

”我接过剪刀,手没抖。青丝一缕缕落地,像断掉的旧梦。铜镜里,

那个梳着高髻、簪着金步摇的谢家嫡女,消失了。取而代之的,

是一个素衣素面、眼神清亮的女子。法号素心。消息传回建康,满城哗然。

“谢家嫡女为个窑工削发为尼!”“王公子当场撕了婚书,她倒好,直接遁入空门!

”“弃妇躲道观苟且,真是谢家之耻!”王琰放的话最难听。可奇怪的是,

我听了竟不觉得羞辱,只觉得可笑——他以为道观是牢笼,却不知这里是我重获自由的地方。

谢珫上山那日,天刚放晴。他站在观门外,不肯进来,只让小道童传话:“回去,

兄长为你寻更好的亲事。”我走出来,站在忍冬藤下。藤蔓缠绕石墙,花开如雪,香气清苦。

“红尘万丈,已与我无关。”我说。他看着我,眼神复杂。良久,才叹口气,

留下一袋银钱和几匹细棉布,转身离去。道观清苦,晨钟五更响,暮鼓伴月升。粗茶淡饭,

冬无炭,夏无扇。可我却觉得,从未如此自由。我在南园辟了一小块地,

搭了个小窑——用碎砖、黄泥、旧瓦,自己垒的。窑不大,刚好容一人弯腰进出。夜里点灯,

白日拾柴,凭着记忆复刻声釉。失败了无数次。釉色不对,火候不准,

注水后声音沉闷如死水,毫无雨声。有时窑炸了,瓷片飞溅,划破手臂;有时釉料调错,

整窑废品,只能埋进土里。每当想放弃,就想起陆清尘的话:“裂痕不是终点。

”还有他看冰魄盏时的眼神——那不是匠人看器物的眼神,是人看希望的眼神。一年后,

崔嬷嬷匆匆上山,气喘吁吁,鬓角全是汗。“**!”她一把抓住我的手,“陆先生回来了!

在吴郡开了窑!”我心头一热,几乎站不稳。可她又压低声音,

眼含惊惧:“但王琰已派人去砸窑了!”我愣住,随即转身回房,

从箱底翻出谢珫留下的令牌——那是他临走时塞给我的,说“若有急用,可调吴郡驿马”。

我换上道袍,把头发重新束紧,对崔嬷嬷说:“备车,去吴郡。”她急了:“您现在是道人,

怎能……”“道人也是人。”我打断她,“人见不平,岂能袖手?”马车驶下山时,

忍冬花落满肩头。我知道,这一去,再无回头路。可我不怕。因为光,已在路上。

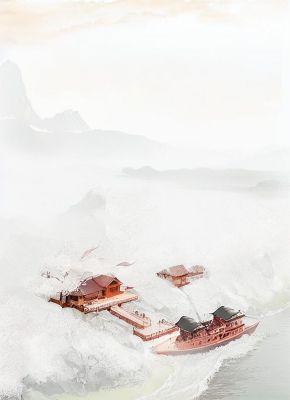

5吴郡河滩,我亮出谢珫的令牌吴郡的河滩,风大得能掀翻草帽。我到时,新窑刚起,

青烟袅袅,像一缕不肯散的魂。窑前堆着柴,地上晾着素坯,

几只未上釉的盏静静躺在竹匾里,釉胎薄如蝉翼——那是陆清尘的手笔,我一眼就认得出来。

可还没等我走近,马蹄声如雷滚来。王琰骑着高头大马,身后跟着二十多个家丁,

个个手持棍棒。他一身锦袍,腰佩玉带,眼神却像淬了毒的刀。“逃犯也敢开窑?”他冷笑,

马鞭一指,“给我砸!”家丁们一拥而上,推窑、砸坯、掀竹匾。

一只刚成型的听雨壶被踩碎在泥里,釉片混着尘土,像被碾碎的梦。我从马车里走出,

一身道袍,素面无饰,只在腰间系着那枚忍冬香囊。“住手!”声音不大,但足够清晰。

王琰一愣,眯眼打量我,随即嗤笑:“哟,这不是素心道人?弃妇也配指手画脚?

”我没理他,径直走到窑前,弯腰拾起一片碎瓷,轻轻拂去泥灰。然后,我亮出谢珫的令牌。

“吴郡还不是你王家的天下。”我说,“此地属工部辖下民窑试点,你若敢动,便是抗旨。

”令牌是铜制的,边缘磨得发亮。王琰认得——谢珫巡查江南时,曾凭此调兵查案。

他脸色铁青,咬牙:“谢韫,你非要与我作对?”“不是与你作对。”我直视他,

“是与不公作对。”他盯着我,眼神阴鸷,却终究不敢动手。半晌,他一挥手:“走!

”马蹄扬起尘土,人影远去。河滩重归寂静,只剩风声和窑火余温。陆清尘站在窑后,

一直没出声。此刻才缓缓走出来,衣衫依旧破旧,但眼神亮得惊人,像暗夜里燃着的灯芯。

“你不该来。”他说。“哪里该来?”我反问,把碎瓷放回他掌心,“有你的地方,

就是该来的地方。”他手指微颤,没说话。当夜,我们轮流守窑。我坐在窑口,

他靠在柴堆旁。火光映着他侧脸,轮廓分明,像一尊沉默的瓷像。风吹过河面,

带来水腥与草香。“逃难时我一直带着冰魄盏。”他忽然开口,“撑不住时,就想起你的话。

”“什么话?”“器之道,在真,在诚,不在贵贱。”我心头一热。那句话,是我随口说的,

他却记了三年。后半夜,果然有黑影靠近——两个蒙面人,手里拎着油罐。“谁!”我喝道。

陆清尘已起身,抄起一根烧火棍。黑影见势不妙,转身就跑,油罐摔在地上,黑油渗进泥土。

我们没追。知道是谁派来的就够了。三日后开窑。新瓷出炉,青釉如天,裂纹如叶脉,

注水后澄澈如镜,竟映出人影。更奇的是,水入盏中,竟有微光流转,如晨曦初照。

围观者屏息。“曦光釉。”陆清尘看向我,眼里有光,“黑暗后的破晓之光。

”我伸手轻触瓷面,温润如玉,却带着火的余温。那一刻我知道——我们烧出的,不只是釉,